2025年8月18日,盛夏时节,由包头师范学院历史文化学院组织、历史文化学院大学生“三下乡”暑期社会实践团队正式抵达巴林左旗隆昌镇三段村,开启了为期多日的乡村振兴主题实践活动。六名青年学子深入乡间地头,扎根乡野农户,走访“草原笤帚姑娘”非遗工坊、林东镇图书馆、千年古刹召庙与厚重深沉的辽上京博物馆,在田埂阡陌间倾听原生态民声,于非遗传承中探寻文化根脉,以学科专长赋能乡村产业创新,用脚步丈量土地,以热忱书写担当,全面投身乡村振兴的壮阔实践。

此次实践得到了巴林左旗就业局、审计局等单位的大力支持,真正实现了校地联动、多方协同、资源汇聚,展现出新时代青年与乡村发展同频共振的动人图景。

当日上午9时,团队一行抵达巴林左旗隆昌镇三段村党群服务中心。徐书记系统介绍了近年来该村在农业发展、基层治理与财务管理等方面的创新实践与显著成效,并带领同学们实地参观村委会工作环境,使大家对乡村治理现代化有了直观认识。随后,学生分组深入不同村民家中开展入户调研与劳动服务,亲身体验了富有乡土特色的“派饭制”。在与村民的交流中,同学们深刻感受到科学种植与养殖技术正切实带动村民增收致富。“看看咱家这小菜园”“刚摘的瓜,快尝尝,甜着呢!”——村民朴实热情的话语,让队员们倍感亲切温暖。大家不仅体会到淳朴浓厚的乡情民风,更真切触摸到乡村振兴战略下农村发展的强劲脉搏与生动实践。

在“草原笤帚苗姑娘”非遗工坊,古老的草编技艺正焕发新生,为当地铺就一条创新驱动的致富新路。寻常的高粱秆在匠人的巧手编织下,蜕变成一把把精美的笤帚和一件件富有生命力的草编艺术品。在旗郑老师、崔老师的带领下,师生们参观了企业,非遗传承人窦亚男老师向团队介绍,这门传承百年的手艺,如今已发展成为惠及乡邻的“幸福产业”,工坊不仅有效吸纳周边村民就业,切实解决了许多人的生计难题,更积极探索“居家灵活就业”模式,为众多家庭搭建起创业平台。农闲时节,指尖编织的是艺术,更是实实在在的收入,手工制作已成为村民们增收致富的重要支撑。

实践团队详细调研草编产品的生产与销售模式,现场协助对接电商渠道,并提出融合历史文化元素开发文创产品的建议。窦亚男老师对此深表认同,她不断尝试将地域文化融入产品设计中,提升其实用价值与文化内涵。有了文化赋能与市场拓展,传统草编正在成为村民致富的新引擎。

19日下午3时,林东镇图书馆内宁静而明亮。团队师生们在馆长和本馆工作的学姐带领下,亲身感受了这里不输城市的现代化设施与温馨舒适的阅读环境。从丰富的藏书到智能化的服务,每一处细节都让队员们惊叹不已。尤为打动人的是,那位选择回乡贡献才智的学姐,她的故事就是乡村文化事业发展的“活名片”。大家由衷感慨,这样一个温润心灵、启迪智慧的所在,正是乡村所需要的文化绿洲。它预示着,越来越多的年轻人将在这里找到归属,让书香成为助推乡村文化振兴的深厚力量。

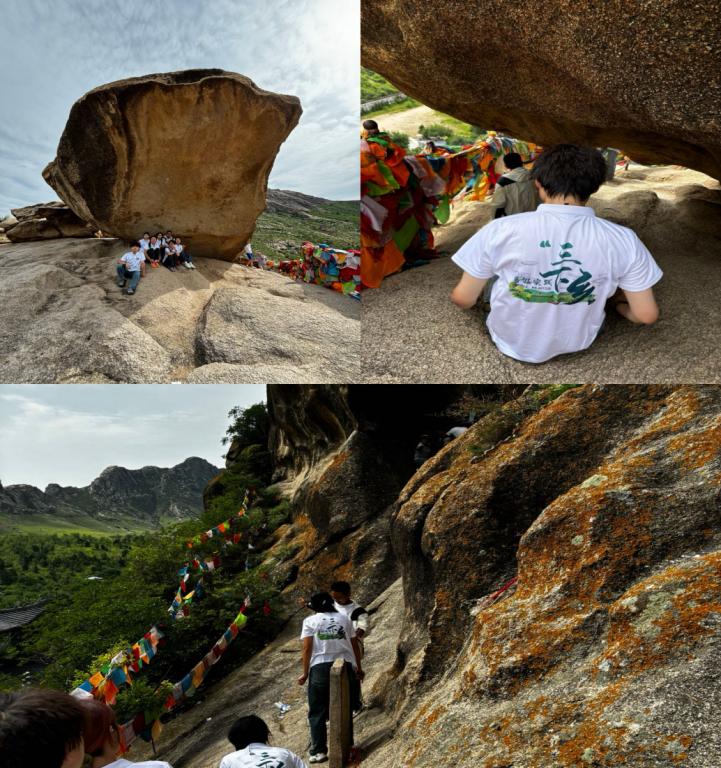

随后,团队探访了巴林左旗召庙景区。当地持续完善旅游基础设施,扩大景区规模,“奈何桥”“往生门”等特色景点为游客提供深度文化体验,也进一步推动文旅融合和产业繁荣,使古老庙宇文化焕发全新活力。

8月19日上午,团队师生走进辽上京博物馆,开展了一场深入的历史文化研学。在专业讲解员的引导下,大家驻足于一件件千年遗存前,躬身聆听,不仅追溯着契丹民族恢弘的历史故事与文化脉络,更感悟着中华文明的多元与包容。

工作人员生动的拓展讲述,将厚重的历史与乡村振兴的实践巧妙链接,深刻启发了师生们关于“如何让文物说话、让历史发声”的思考,引导大家探索将独特的辽文化元素创造性融入乡村旅游规划与工艺设计之中,让沉睡的古老文明照进现实,最终转化为村民手中实实在在的经济收益,实现文化保护与产业发展的双向赋能。

文化薪火,点燃乡野,青春力量,振兴可期。历史文化学院本次“三下乡”活动见证了巴林左旗以文化滋养产业、用发展反哺民生的生动实践。当青春的脉搏与乡土的心跳同频共振,大学生们收获的不仅是历练,更是一份沉甸甸的家国情怀。这是一场青春与乡村的“双向奔赴”,我们坚信,这颗以文化赋能和青春汗水浇灌的种子,必将在希望的田野上,生长出更加绚烂的锦绣画卷。

历史文化学院

2025年8月19日